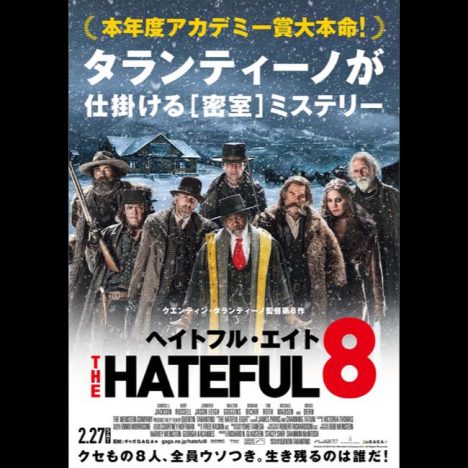

『ヘイトフル・エイト』に見る、タランティーノ監督のバイオレンス描写の変遷

公開中の『ヘイトフル・エイト』からは、またしてもクエンティン・タランティーノの映画愛が余すことなく示された。『カーツーム』以来となるウルトラパナビジョンで構成される画面は、舞台となる密室の閉塞感を増す働きをし、さらに屋外のショットでは走る馬車の全体をフレームの中にすっぽりと収めることで、画面に無駄な部分が一ミリも存在しないのである。さらに、マカロニ・ウエスタン映画で知られる巨匠エンニオ・モリコーネを作曲家に迎え、プロダクション・デザインは『キル・ビルvol.1』以来とのタッグとなる日本人・種田陽平に任せることで、前作『ジャンゴ 繋がれざる者』以上に西部劇としての作り込みの巧みさを発揮した。

ただどうしても気になってしまうのは、R18+指定を受けるほどの凄惨な描写の数々。タランティーノの映画というと、やはりハードなバイオレンス映画というイメージが強く、これまではR15+(2009年以前の作品ではR-15表記)に留まっていたが、本作ではついにその限度を超えてしまった。(映倫の審査理由を確認すると、劇中に登場する男性のフルヌード描写も加味されているが、やはり刺激の強い殺傷描写と肉体損壊描写が考慮に入れられているのだ)

そもそも「暴力」というものを、映画で描く必要性がどの程度あるのか、突き詰めて考えると難しいところである。デビュー作となった『レザボア・ドッグス』は香港映画『友は風の彼方に』にオマージュを捧げた犯罪劇だ。宝石強盗を目論む男たちの、内部分裂を描き出した硬派なバイオレンスアクションで、日本でVHSが発売された時の副題が「仁義なき男たち」。つまりは深作欣二の『仁義なき戦い』に肖った作品としてリリースされている。このタランティーノという男、ほとんどの映画ファンが理解している通り、かなり筋金入りの映画オタクとして知られている。レンタルビデオ店で働いていた下積み時代に、数多くの映画を観て、その作家性を築き上げた。その中には、『仁義なき戦い』をはじめとした日本の任侠映画も数多く存在し、そこから受けた影響は計り知れないものがあると、彼の初期の諸作を見ると誰もが感じるであろう。

パルムドールに輝いた2作目の『パルプ・フィクション』でブルース・ウィリス演じる男が日本刀を振り回すシーンで「ケン・タカクラのようにやれ」と脚本に記されていた逸話がある。このような日本映画へのオマージュが最も集約されたのは、紛れもなく『キル・ビルvol.1』であり、クライマックスとなる青葉屋のシーンの大立ち回りから、エンドロールで流れる梶芽衣子の「怨み節」、さらに映画の冒頭に公開年の1月に亡くなった深作欣二への追悼テロップが流れるほどの徹底的な日本愛が捧げられていたのだ。

つまりその辺りまでの彼の作品の描く「暴力」というものは、これまでのアメリカの暴力映画、たとえばサム・ペキンパーやマーティン・スコセッシの描き出した世界とは、また少し違った種類のものであって、日本の任侠映画にあったような徹底した硬派な世界を前面に押し出して、それでいてあまり馴染みのない日本刀を武器に取り入れる。現代アメリカ映画としては一種のファンタジーのように見せ、時には目を背けたくなる暴力であってもそれは副次的なものとして捉えることができたのだ。